生物质颗粒燃料作为一种可再生能源,因其低碳、可持续的特性在全球范围内受到广泛关注。其生产原料包括农业废弃物(如秸秆、稻壳)、林业剩余物(如木屑、树皮)以及能源作物(如柳枝稷)。不同的原料配比不仅影响燃料的物理化学性质,还直接关系其燃烧效率、经济效益和环境影响。本文将探讨原料配比对生物质颗粒燃料品质的影响,分析其经济效益,并总结相关应用实例。

原料配比显著影响生物质颗粒燃料的品质。燃料的品质通常通过热值、密度、耐久性和灰分含量等指标衡量。例如,以木屑为主的配比通常产生高热值(约18-20 MJ/kg)和低灰分的颗粒,适合工业锅炉使用;而添加秸秆等农业废弃物可能降低热值(约14-16 MJ/kg),但增加灰分,影响燃烧稳定性。研究表明,优化配比(如木屑与秸秆按70:30混合)可平衡热值与耐久性,减少结渣问题。原料水分和纤维结构也影响颗粒的成型效率,过高水分可能导致颗粒易碎,降低储存和运输性能。

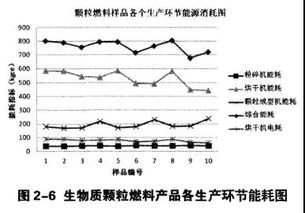

原料配比与经济效益密切相关。生产成本包括原料采购、加工能耗和设备维护。使用低成本原料如农业废弃物可降低初始成本,但可能需要额外处理以改善品质,从而增加加工费用。例如,纯木屑颗粒虽然品质高,但原料成本较高;而混合原料(如木屑与稻壳结合)可降低总成本约15-20%,同时保持可接受的燃烧效率。市场方面,高品质颗粒在工业领域需求旺盛,价格较高,而低品质颗粒可能局限于家庭供暖,市场竞争力较弱。通过生命周期分析,优化配比可提升整体经济回报,例如减少废弃物处理费用并创造碳信用收益。

在应用方面,生物质颗粒燃料已在多个领域得到实践。在工业能源中,电厂和锅炉采用定制配比颗粒以匹配设备需求,如欧洲国家推广的混合颗粒标准(ENplus)。在农业地区,利用本地秸秆和稻壳生产颗粒,既解决了废弃物问题,又提供了廉价能源。案例显示,中国某农场通过优化秸秆与木屑配比,实现了燃料自给,年节约能源成本30%。未来,随着技术进步,智能配比系统和循环经济模式将进一步推动生物质燃料的可持续发展。

生物质颗粒燃料的原料配比是决定其品质和经济效益的关键因素。通过科学配比,可实现环境友好与经济效益的双赢。进一步研究应聚焦于原料多样性、加工技术创新和政策支持,以促进生物质能源的广泛应用。