燃料电池电堆是燃料电池系统的核心组件,其产业链涉及多个关键环节,对燃料电池技术的推广和应用至关重要。本文将从上游材料、中游制造到下游应用,对燃料电池电堆产业链进行系统分析。

一、上游材料环节

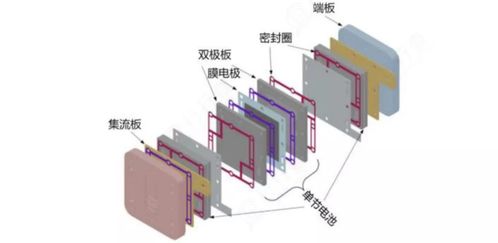

上游材料是燃料电池电堆的基础,主要包括催化剂、质子交换膜、气体扩散层和双极板等关键材料。催化剂通常使用铂或铂基材料,用于促进电化学反应;质子交换膜(如Nafion膜)负责传导质子并隔离反应气体;气体扩散层确保气体均匀分布并导出电子;双极板则承担导电、导气和散热功能。目前,上游材料的技术壁垒较高,部分高端材料依赖进口,但国内企业正加速研发以实现国产替代。

二、中游制造环节

中游制造环节涵盖电堆的组装、集成与测试。通过膜电极(MEA)制备,将催化剂层、质子交换膜和气体扩散层组合;随后,将多个单电池通过双极板堆叠,形成完整的电堆结构;进行密封、压缩和性能测试,确保电堆的可靠性和效率。中游制造对工艺精度要求严格,涉及自动化生产线和精密设备,国内外企业如丰田、巴拉德及国内的亿华通、重塑科技等在此领域竞争激烈。

三、下游应用环节

下游应用主要集中于交通运输、固定式发电和便携式电源等领域。在交通运输中,燃料电池电堆用于乘用车、商用车和轨道交通,提供零排放动力;固定式发电则应用于备用电源、分布式能源系统,支持电网稳定;便携式电源面向军事、户外等场景。政策支持和技术进步正推动下游市场扩张,但成本高和基础设施不足仍是挑战。

四、产业链发展趋势

未来,燃料电池电堆产业链将朝着降本增效、规模化和绿色化发展。上游材料研发聚焦非贵金属催化剂和低成本质子交换膜;中游制造通过自动化提升产能和一致性;下游应用与氢能基础设施协同,加速商业化落地。同时,全球碳中和目标驱动产业链整合,预计到2030年,燃料电池电堆成本有望降低50%以上,市场前景广阔。

燃料电池电堆产业链是一个多环节协同的系统,上游材料创新、中游制造优化和下游应用拓展共同推动技术进步。随着政策支持和市场需求增长,产业链将逐步成熟,为清洁能源转型提供有力支撑。