氢燃料电池作为一种清洁能源技术,近年来备受关注。在国内产业化进程中,仍然面临诸多技术瓶颈。本文旨在分析这些瓶颈,并提出相应的应对策略。

一、技术瓶颈分析

1. 催化剂依赖进口:目前,氢燃料电池的核心部件——催化剂,主要依赖铂等贵金属,且国内生产能力有限,导致成本高昂。这限制了燃料电池的大规模应用。

2. 膜电极性能不足:膜电极是燃料电池的关键组件,国内产品在耐久性和效率方面与国际先进水平仍有差距。例如,质子交换膜的稳定性不足,影响电池寿命。

3. 储氢技术不成熟:氢能的储存和运输是产业化的重要环节。国内在高压储氢和液态储氢技术上存在安全性低、成本高的问题,阻碍了氢燃料电池的普及。

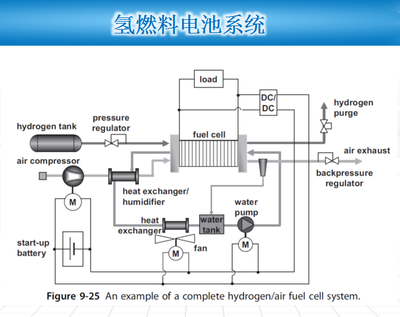

4. 系统集成优化不足:燃料电池系统的整体集成技术,包括热管理、水管理和功率控制,尚未形成标准化和高效化,导致系统效率低下。

二、应对策略

1. 加强核心材料研发:政府和企业应加大投入,推动催化剂、膜电极等关键材料的国产化。例如,开发非铂催化剂,降低对进口的依赖;通过产学研合作,提升膜电极的性能和寿命。

2. 提升储氢技术水平:鼓励研发新型储氢材料,如金属氢化物和化学储氢技术,同时制定安全标准,推动高压储氢设施的标准化建设。投资液态氢基础设施,降低成本。

3. 优化系统集成设计:建立燃料电池系统集成平台,推广模块化设计,提高热管理和控制系统的效率。通过示范项目,积累数据,不断优化集成方案。

4. 政策支持与产业链协同:政府应出台补贴和税收优惠政策,激励企业投资研发。同时,促进产业链上下游合作,形成从材料生产到终端应用的完整生态。

突破氢燃料电池产业化的技术瓶颈需要多方协作。通过技术创新、政策引导和产业链整合,国内氢燃料电池产业有望实现可持续发展,助力碳中和目标的实现。